『おかやまスポーツ未来開拓会議』第3回(最終回)を開催しました。

3月の記者発表に向けていよいよ大詰め。

会議メンバーの皆様と「ビジョン」と「骨子」と「次年度からの展開」についてディスカッションしました。

あっという間の3回。

いよいよここからおかやまの更なるスポーツの未来が始めまります!

※会議概要はこちら→https://www.koia.jp/.../%E3%80%8C%E3%81%8A%E3%81%8B%E3.../

『おかやまスポーツ未来開拓会議』第3回(最終回)を開催しました。

3月の記者発表に向けていよいよ大詰め。

会議メンバーの皆様と「ビジョン」と「骨子」と「次年度からの展開」についてディスカッションしました。

あっという間の3回。

いよいよここからおかやまの更なるスポーツの未来が始めまります!

※会議概要はこちら→https://www.koia.jp/.../%E3%80%8C%E3%81%8A%E3%81%8B%E3.../

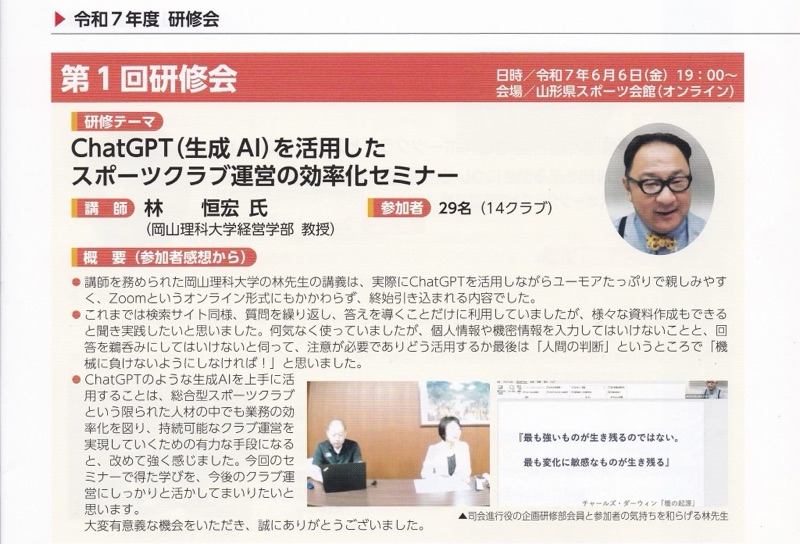

(公財)山形県スポーツ協会発行の『2025年度版山形県総合型地域スポーツクラブガイド』で昨年行った第1回研修会「Chat-GPT(生成AI)を活用したスポーツクラブ運営の効率化セミナー」について記事にしていただきました!

同協会サイトでの紹介はこちら→https://www.yamagata-sports.or.jp/index.php?syori=sougousc&sidebn=no&meisai=yes&gyou=6

このたび、2026年4月より岡山理科大学 経営学部長を拝命することとなりました。

本学経営学部は、イノベーション・ラボをはじめとする実践的な学びや地域と接続した教育を重ねてきました。

私は、これまでの取り組みと建学の理念を大切にしながら、環境変化の激しい時代においても学生・地域・社会から選ばれ続ける学部であるための学部運営に取り組んでいきたいと考えています。

今後は、アントレプレナーシップ教育を通じて主体的に考え行動できる力を育み、生成AIを含むデータやテクノロジーを適切に活用できる基礎的なリテラシーを養い、あわせて地域に根差しながらも広い視野で物事を捉えるグローカル人材の育成を進めていきたいと考えています。

また、大学という場を、民・産・官・学・金・言の皆さまと連携し、一緒に考え、試し、育てていくプラットフォームとしてより開いていきたいと考えています。

分野や立場を問わず、

「大学と連携してみたい」「学生と一緒に取り組んでみたい」

といったお話がありましたら、ぜひお気軽にお声がけください。

引き続き、ご指導・ご助言、そしてご連携をどうぞよろしくお願いいたします。

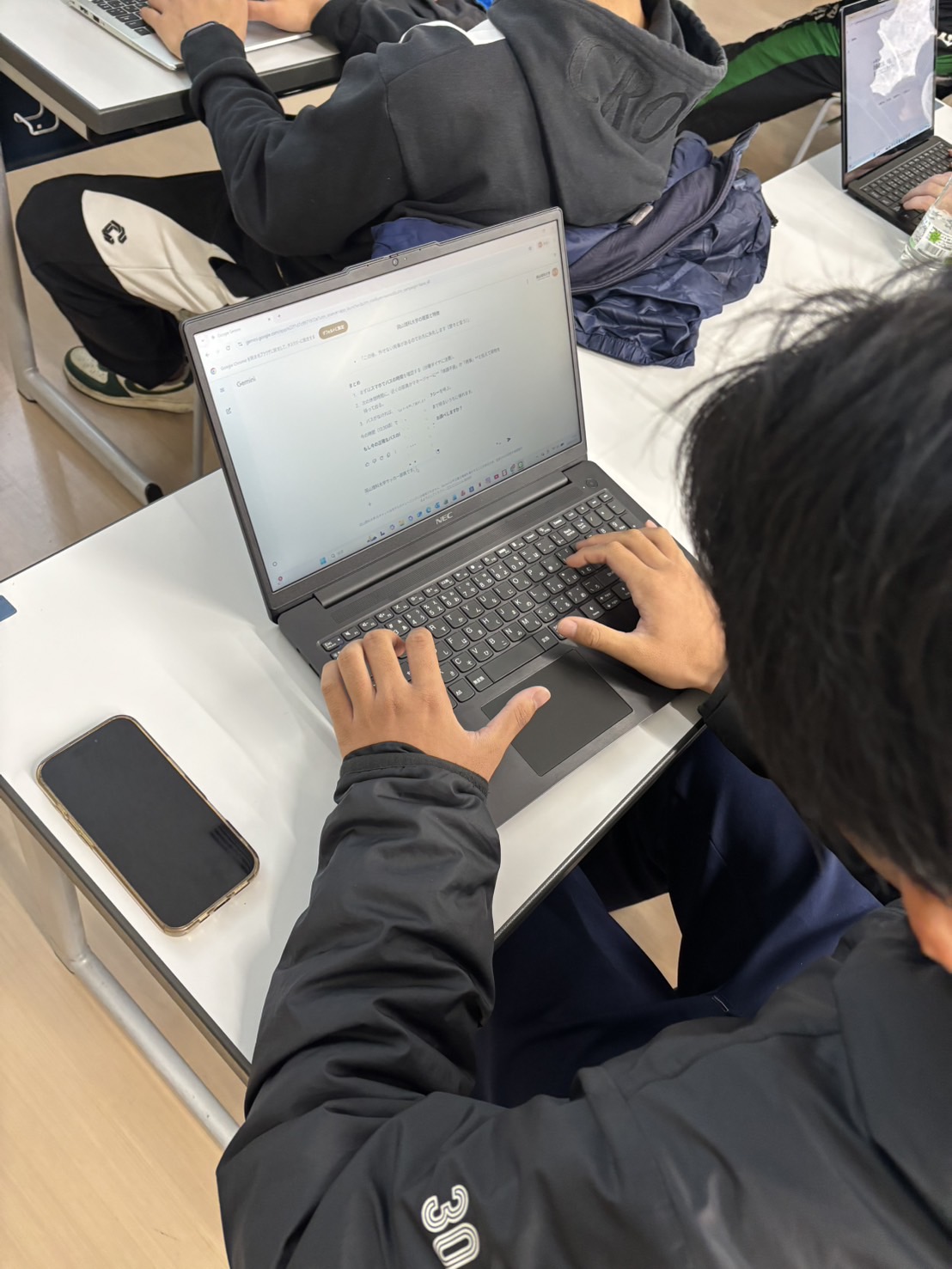

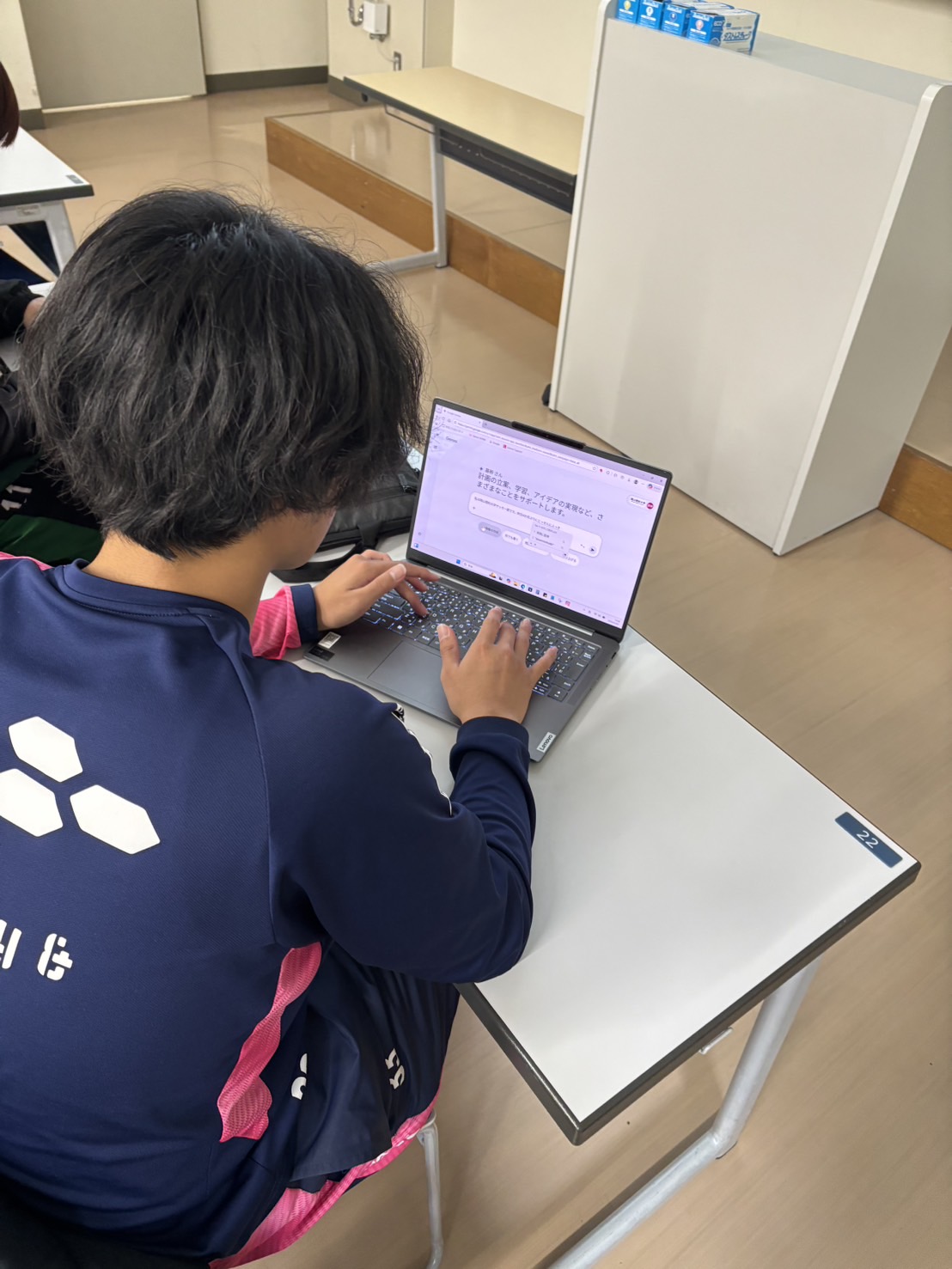

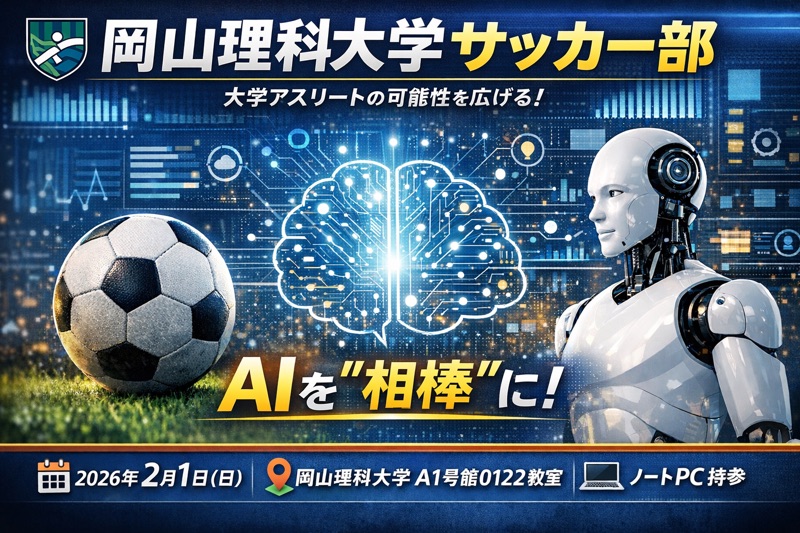

2026年2月1日(日)、岡山理科大学サッカー部員を対象に、

生成AI(Gemini)の活用セミナーを開催しました。

本セミナーは、

「生成AIを“禁止するもの”ではなく、“正しく使いこなす力”を身につける」

ことを目的に、講義とワークを組み合わせた実践型で実施しました。

当日は、

✔ 生成AIの基本的な仕組み

✔ 大学アスリートにとってのAI活用の意義

✔ サッカー(競技)・学修・キャリア形成への具体的な活用例

✔ 自分専用のAIアシスタントを作るワーク

✔ 良い指示(プロンプト)の出し方

などをテーマに、部員一人ひとりが実際に手を動かしながら学びました。

特に、

・プレーや試合の振り返り

・自己分析・目標設定

・レポート作成や学修の効率化

・将来のキャリアを見据えた思考整理

といった場面で、

「考える力を鍛える相棒としての生成AI」の可能性を体感する時間となりました。

生成AIは魔法のツールではありません。

しかし、考えるスピードと共有の質を高める“加速装置”にはなります。

今後も岡山理科大学サッカー部では、

競技力の向上だけでなく、

社会で活躍できる大学アスリートの育成を目指し、

教育的な取り組みを進めていきます。

サッカー部員の諸君、お疲れさまでした!

#岡山理科大学

#岡山理科大学サッカー部

#生成AI

#Gemini

#ChatGPT

#大学アスリート

#スポーツ×教育

#デジタルリテラシー

#人材育成

1.目的

本セミナーは、生成AI(ChatGPT等)の基本的な仕組みと活用方法を学び、

サッカー部員一人ひとりが「競技・学修・キャリア形成」に生成AIを主体的に活用できる力を身につけることを目的とする。

特に、

• 大学アスリートとしての自己管理力の向上

• レポート・資料作成等の学修効率化

• 将来の就職・キャリアを見据えたデジタルリテラシーの習得

を重視し、実践型(ワーク中心)で実施する。

2.日時

2026年2月1日(日)13:00~14:30(90分)

3.会場

岡山理科大学 A1号館 0122教室

4.対象

岡山理科大学サッカー部 部員

5.講師

岡山理科大学

経営学部 教授

林 恒宏

6.持ち物・事前準備

• ノートパソコン必携

• Googleアカウント(Gemini)を利用可能な環境

※アカウント未作成の場合は、当日までに作成しておくことが望ましい

7.セミナー内容(予定)

【第1部】生成AIとは何か(約20分)

• 生成AIの基本的な仕組み

• 大学生・アスリートにとっての生成AI活用の意義

• 「使ってはいけないAI」ではなく「使いこなすAI」へ

【第2部】サッカー部員向け活用事例紹介(約20分)

• 授業レポート・課題作成への活用

• トレーニング計画・コンディション管理への応用

• 自己分析・目標設定・キャリア設計への活用

【第3部】実践ワーク(約40分)

• 生成AIを使った文章作成・整理の実践

• 自分専用の「AIアシスタント」を作ってみる

• 良い指示(プロンプト)の出し方を体験

8.本セミナーで身につく力

• 生成AIを正しく安全に使う基礎知識

• 大学生活・競技生活を効率化するスキル

• 社会で求められる「AI活用力・思考力」

9.注意事項

• 実習を行うため、必ずパソコンを持参してください

• セミナー中の私的利用(SNS・動画視聴等)は控えてください

• 内容は一部変更となる場合があります

10.問い合わせ先

岡山理科大学 サッカー部

(担当教員:林 恒宏)

#岡山理科大学

#岡山理科大学サッカー部

#生成AI

#GeminiAI

#Gemini

#大学アスリート

#スポーツ×教育

#デジタルリテラシー

#人材育成

― 海洋スポーツを通じた地域活性化と持続可能な海の利活用が評価 ―

2026年1月22日(木)、スポーツSDGs研究所(共同代表:林 恒宏[岡山理科大学]、神谷和義[(独)日本スポーツ振興センター])は一般社団法人渋川マリンアクティビティ協会(https://you-make-okayama.jp/)に対し、「2025年度 スポーツSDGsアワード」の表彰をしました。

本アワードは、スポーツを通じてSDGsの達成に資する社会的価値創出に取り組む企業・団体等を表彰するもので、2024年度より実施されています。

同協会は、玉野市渋川海岸を拠点に、次世代を担う人財育成をテーマとして、ビーチサッカー・ビーチバレー・ビーチテニスのクラブ活動を行うビーチスポーツチーム【ハレクティオ岡山】の運営をはじめ、海岸を活用した競技大会やイベントの開催、安全な海の利活用、環境への配慮、交流人口の創出など、「海を舞台とした持続可能な地域づくり」に取り組んできました。

ビーチスポーツは、別名「地球環境スポーツ」とも呼ばれ、練習や試合、大会、イベントのたびに行う海岸清掃を通じて、「来たときよりも美しく」という日本文化を体現するスポーツです。

こうした自然環境と共生する取組や、安全啓発、地域との連携が、スポーツを起点とした地域経済・地域コミュニティへの波及効果を生み出してきた点が評価されました。

同協会は、ビーチスポーツを単なる競技種目ではなく、地域の自然資本を活かし、人と人、人と地域をつなぐ「社会的インフラ」であると考えています。

同協会代表の安原賢一氏は「今回の受賞を励みに、今後もビーチスポーツを通じて、岡山県を日本一のビーチスポーツの聖地に、地域に誇りと活力をもたらす持続可能な取組を進めてまいります。」と述べられています。

📍 表彰日:2026年1月22日(木)

🏆 表彰名:2025年度 スポーツSDGsアワード

🎓 表彰者:スポーツSDGs研究所 共同代表 林 恒宏

📍 会場:岡山理科大学

📸 写真

(表彰の様子/左:安原賢一様、右:林恒宏 )

― 女子スポーツ支援を通じた地域づくりの取組が評価 ―

2026 年 1 月 22 日(木)、スポーツ SDGs 研究所(共同代表:林 恒宏[岡山理科大学]、神谷和義[(独)日本スポーツ振興センター])は、株式会社大町(本社:岡山県瀬戸内市、代表取締役:秋山創一朗)に対し、「2025年度スポーツ SDGs アワード」の表彰を行いました。

本アワードは、スポーツを通じて SDGs の達成に資する社会的価値創出に取り組む企業・団体等を表彰するもので、2024 年度より実施されています。

株式会社大町は、瀬戸内市を拠点に活動する女子硬式野球チーム「瀬戸内ブルーシャインズ」の活動趣旨に共感し、同チームの運営・活動を継続的に支援してきました。

同チームは、女子スポーツの普及や競技環境の整備に加え、地域イベントへの参加、子どもたちとの交流、地域の魅力発信など、「スポーツを通じた地域づくり」を実践しています。

株式会社大町は、こうした取組を支えることで、

• 女子スポーツの振興

• 多様な生き方・挑戦の後押し

• 若年層・地域住民にスポーツの価値を届ける機会創出

といった社会的価値の創出に貢献している点が高く評価されました。

同社は、「人が挑戦できる環境を地域の中につくることこそが、持続可能なまちづくり

につながる」という考えのもと、今後も単なるスポンサーにとどまらず、地域とスポーツ

チームをつなぐ存在として、地域に根差した支援を継続していく方針です。

スポーツ SDGs 研究所では、本表彰を通じて、スポーツと SDGs を掛け合わせた先進的な取組を広く社会に発信し、全国各地における新たなスポーツ×企業連携の創出につなげていくことを目指しています。

【表彰概要】

• 日時:2026 年 1 月 22 日(木)10 時-

• 表彰先:株式会社大町

https://ohmachi-site.co.jp/

• 表彰者:スポーツ SDGs 研究所 共同代表 林恒宏

写真左が同社秋山社長、右が林

同僚の中山紘之先生(ごんちゃん)が学生たちとスタディーツアーで訪れるケニアの子どもたちにボールを届けていただけるということで、ボールをお預けしました!

ごんちゃん、よろしくお願いいたします!

昨日、『おかやまスポーツ未来開拓会議第2回会議』を開催しました!

「おかやまスポーツ未来ビジョン(仮)」のおおよその骨子案を皆様にご議論いただきました。

会議詳細はこちら↓

https://www.koia.jp/news/%E3%80%8C%E3%81%8A%E3%81%8B%E3%82%84%E3%81%BE%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E9%96%8B%E6%8B%93%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E3%80%8D%E5%A7%8B%E5%8B%95/

メディア関連はこちら↓

https://www.ous.ac.jp/topics/detail.php?id=6058

総合型地域スポーツクラブ・クラブマネジャーのための生成AI活用戦略講座をはじめました!

生成AIを活用してクラブのマネジメント力を向上させ、総合型地域スポーツクラブの持続可能な経営を支えたいと思っています!そのための実践コラムです!

動画生成アプリ「Sora」で「瀬戸内海でSUPをする動画を作成して」という指示を出して生成した動画。

事前に登録したのは私の顔写真(3D)のみ。

声までほぼ私の声。

恐るべしAI。

現在、AI(DX)で地域スポーツ環境改善に取り組むべく体制づくりを進めています!

人手不足、時間不足、属人化――。

総合型地域スポーツクラブの運営に関わる方なら、誰もが直面するこの課題に対し、生成AI(ChatGPT)を“事務局のもう一人”として活用する具体策をまとめた有料noteが公開されました。

執筆者は、岡山理科大学教授でスポーツマネジメントの専門家・林恒宏先生。研究者でありながら、地域スポーツの現場に伴走してきた立場から書かれており、内容は机上の理論ではなく、現場で本当に使える実践ガイドです。

本noteでは、

・総合型クラブが抱える“三重苦”の整理

・生成AIの超わかりやすい解説

・会員案内、議事録、企画、広報などでの具体的な使い道

・今日から試せるプロンプト例

・注意点やリスク

が、約2,500字でコンパクトにまとめられています。

価格は500円。

忙しい事務局でも5〜8分で読めて、その日から試せる内容で、研修や書籍代わりの自己投資としても手に取りやすい一冊です。

「AIは難しそう」「小さなクラブには関係ない」と感じている方ほど、一読の価値あり。

**総合型クラブの未来を支える“最初の一歩”**になるnoteです。

👉 記事はこちら

12月25日(木)午後6時15分~7時「RNC news every.」にて、岡山市の新アリーナと岡山県の新スタジアムの動きを振り返るニュース企画の中で、インタビュー取材出演の予定です。その際、おかやまスポーツ未来開拓会議についても取り上げていただける予定です。

#ファジアーノ

#トライフープ

#リベッツ

#シーガルズ

#アリーナ

#スタジアム

#岡山理科大学

本日の山陽新聞にコメントが掲載されました。

『レガシーは引き繋げるか 岡山国体20年 第6部 器の行方 上「見る」に特化 求められる観戦の快適さ』

#岡山

#アリーナ

#スタジアム

#ファジアーノ

#リベッツ

#シーガルズ

#トライフープ

『おかやまスポーツ未来開拓会議』第3回(最終回)を開催しました。 3月の記者発表に向けていよいよ大詰め。 会議メンバーの皆様と「ビジョン」と「骨子」と「次年度からの展開」についてディスカッションしました。 あっという間の3回。 いよいよここからおかやまの更なるスポーツの未来が始め...